El areíto: ritmo, memoria y espíritu de los taínos

Un ritual que unía arte, historia y espiritualidad

En la isla de La Española, durante el periodo prehispánico, la vida comunitaria de los taínos giraba en torno a ritos que integraban lo espiritual, lo social y lo artístico.

Entre estas expresiones, el areíto ocupaba un lugar central: un ritual colectivo que combinaba música, danza y tradición oral, funcionando como memoria viva de un pueblo que transmitía su historia y valores de generación en generación.

Tal como explica el historiador Manuel A. García Arévalo en el libro Taínos, arte y sociedad, el areíto no era solo un baile: era un lenguaje ceremonial que fortalecía la cohesión social, preservaba la memoria histórica y conectaba a los participantes con sus ancestros.

Bailes y rituales: el corazón del areíto

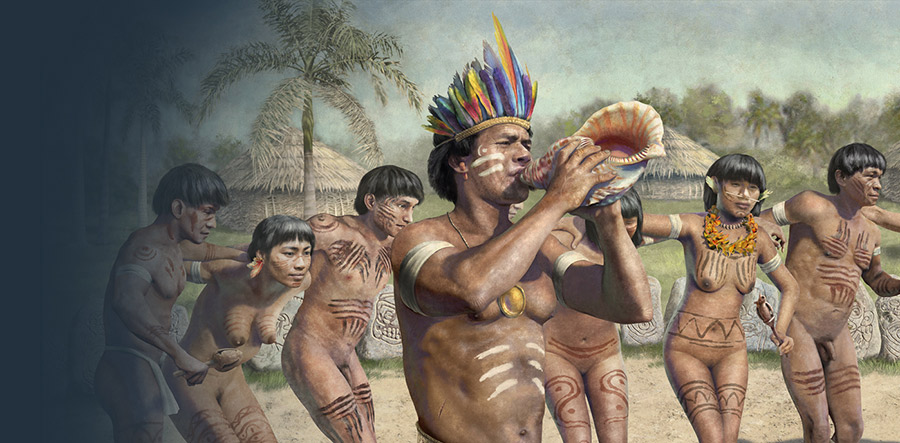

El areíto (o areyto, palabra taína que significa “canción”) se celebraba en la plaza de la aldea, donde hombres y mujeres se tomaban de los hombros o del brazo, formando hileras que seguían un compás lento y solemne.

Sus cantos relataban los mitos de la creación, las características de los cemíes y las gestas de los caciques y clanes.

La danza, cuidadosamente guiada por un líder, servía para rememorar hazañas, registrar victorias y transmitir genealogías.

Los participantes lucían sus mejores adornos y pintaban sus cuerpos con tintes rojos, blancos y negros.

Se ceñían sartas de caracoles y semillas que producían un sonido rítmico al moverse, y en ocasiones ingerían brebajes fermentados de piña o maíz, parte integral del trance ritual.

Como sintetizó Pedro Henríquez Ureña, el areíto “compendiaba todo el arte coreográfico, musical y poético de los antillanos”, reflejando la riqueza cultural del pueblo taíno.

El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo describe cómo los areítos no solo celebraban eventos sociales, sino que también fortalecían alianzas entre tribus y creaban espacios de convivencia.

Un ejemplo memorable fue la amistad entre Mayobanex, jefe de los ciguayos, y Guarionex, cacique de Maguá, quienes consolidaron su vínculo gracias a la danza del areíto.

En otras ocasiones, estas ceremonias funcionaban como advertencia, como cuando Hatuey celebró un gran areíto en Cuba para alertar sobre los conquistadores.

Asimismo, los taínos realizaban areítos para honrar visitantes distinguidos, como Bartolomé Colón o Nicolás de Ovando, en celebraciones que reunían a cientos de danzantes adornados con guirnaldas, flores y conchas, en una demostración de hospitalidad y arte colectivo.

Instrumentos musicales: voz del pueblo y puente con los espíritus

Los instrumentos musicales eran esenciales en el areíto y poseían un profundo significado espiritual.

Destacaba el mayohuacán, un tambor ahuecado de madera que acompañaba la danza con su ritmo grave, induciendo al trance ritual y transmitiendo su cadencia a largas distancias.

Como señala Manuel A. García Arévalo, los instrumentos no solo acompañaban la danza: eran vehículos de comunicación y símbolos de poder espiritual, además de herramientas para conservar la memoria colectiva.

También se empleaban sartas de semillas y caracoles, y los fotutos, trompetas de concha marina usadas para alertar sobre peligros o anunciar eventos importantes, tradición que aún perdura en comunidades rurales.

Entre otros instrumentos se encontraban las maracas, flautas de caña, ocarinas de barro y silbatos de corozo.

Las maracas monóxilas, talladas en una sola pieza de madera y decoradas con plumas o grabados, evocaban la presencia de los espíritus durante el trance ritual.

Los cascabeles: melodía, símbolo y memoria

Los taínos recibieron con entusiasmo los cascabeles metálicos introducidos por los españoles, apreciando su sonoridad y valor simbólico.

Según Fray Bartolomé de las Casas, los indígenas ofrecían oro a cambio de estos objetos, considerándolos casi divinos e indispensables para sus cantos y danzas.

Con el tiempo, los cascabeles adquirieron funciones prácticas, sirviendo como unidad de medida para el tributo de oro y medio de intercambio dentro de las encomiendas.

Así, un objeto musical se transformó en símbolo de memoria y comunicación, demostrando la capacidad de los taínos para integrar elementos nuevos sin perder su identidad.

Areíto y tradición oral: memoria viva de un pueblo

Más allá de la danza y la música, el areíto era un vehículo de conocimiento.

Sus cantos relataban genealogías, batallas, victorias y desastres, funcionando como archivos orales que preservaban la historia de los caciques y del pueblo.

Según Oviedo, niños y jóvenes aprendían estas historias a través del canto y la danza, asegurando la transmisión intergeneracional de la memoria colectiva.

La palabra areíto también designaba la canción misma, y regalar una canción era un gesto de respeto y conexión espiritual con los ancestros.

Música, danza y narrativa oral conformaban un lenguaje integral que transmitía la identidad cultural y reforzaba los lazos comunitarios.

Legado del areíto en la actualidad

Hoy, los areítos permiten comprender la vida de los taínos y siguen inspirando prácticas culturales en la República Dominicana y el Caribe.

Sus ritmos y sus instrumentos han trascendido los siglos, influyendo en la música popular, festividades y tradiciones locales.

Estudiar estas prácticas es una forma de reconocer el valor patrimonial y la riqueza espiritual de un pueblo que mantuvo viva su memoria a través del arte y la comunidad.

Como concluye García Arévalo, los areítos eran conexión profunda entre historia, rito y comunidad, testimonio del ingenio y la creatividad de los pueblos originarios.

Rescatar y difundir este conocimiento es un acto de respeto hacia quienes sentaron las bases culturales de nuestra identidad.

Un legado que puede conocerse hoy en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Respaldado por el Banco Popular Dominicano, este espacio alberga una valiosa colección de piezas arqueológicas y recursos audiovisuales que acercan al visitante al universo simbólico de los primeros pobladores de la isla.

Visitarlo es una forma de reconectar con nuestras raíces y mantener viva la memoria de quienes dieron forma a la identidad caribeña.

Regresar